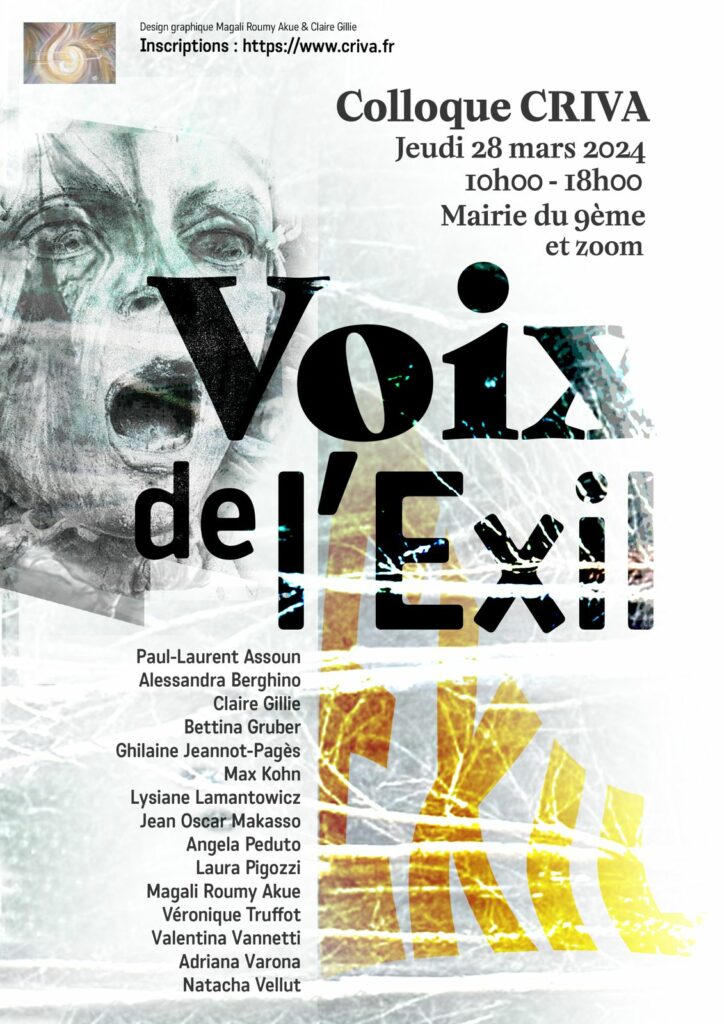

Mars 2024

Les voies de l’Exil

Colloque CRIVA (Association internationale pour la recherche psychanalytique)

Jeudi 28 mars 2024

Mairie du 9e arrondissement, Paris (et distanciel)

Coordination : Alessandra Berghino, Claire Gillie, Max Kohn, Jean Oskar

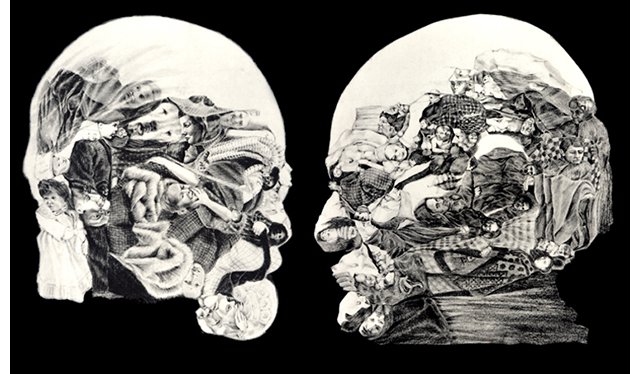

« L’histoire nous impose, d’un siècle à l’autre, sa cohorte d’exodes, d’émigrations massives : toute sortie de territoire sonne comme une « sortie de route » d’un destin arrêté aux frontières des déterminismes, des édits et des discours. Exilé si ce n’est banni de son histoire, de ses ancêtres, de ses racines, le sujet du social comme le sujet de l’inconscient ploie sous les vents contraires de la délocalisation qui lui est imposée ou qu’il s’inflige. À bout de souffle, à bout de voix, perdu de langue, il s’engage dans une longue transhumance qui le déracine de sa terre matricielle. Confronté à la perte et la nostalgie (Sehnsucht) de ses origines, s’ouvre en lui cet espace « hors-sol » de l’exil, strié d’empreintes, de traces cicatricielles d’un non-lieu vidé de sens.

Là où s’enkyste la souffrance de l’absence, c’est aussi là que s’enkyste ou s’ankylose sa voix condamnée au silence. Voix qu’il emporte pour seul bagage… Voix mutante qui a pourtant déjà connu l’exil de la pure vocalité jouissante des premiers balbutiements, pour se constituer en porte-parole, et s’aventurer hors des frontières du corps. Mise à l’épreuve de la jouissance et du discours, il arrive que la voix objecte à la parole, se cabre, se fasse voix dissidente, s’exile du corps et déserte le champ de la rencontre avec l’autre. Mais confrontée à l’impératif de la contrainte, tenue pour hors-la-loi, il arrive alors que la voix objecte à la demande de l’autre, s’arrache à son mutisme et invite le sujet exilé à un autre voyage : celui de la pulsion invocante, qui en appelle à une écoute autre, pour que sa parole puisse advenir.

C’est bien à cette traversée vers une terre d’Ailleurs, inconnue et encore innommable, que convoque l’analyse, s’inscrivant dans le temps du désir qui abolit la chronicité. Terre d’asile où l’écoute et le transfert se conjuguent pour permettre de nous sentir, à l’invitation de Freud, « comme à la maison au cœur de l’étranger inquiétant » (heimisch im Unheimlichen) ».

Avril 2022

L’inconscient, l’Yiddish et les langues

Université de Paris

8 et 9 Avril 2022

Organisé par Mareike Wolf-Fédida, Alessandra Berghino et Max Kohn

Il y a des colloques sur le yiddish ou sur la psychanalyse. Ce n’est pas le cas de celui-ci qui veut saisir l’ouverture du yiddish sur l’inconscient.

Le yiddish s’écrit en alphabet hébraïque même si ce n’est pas une langue consonantique (on y ajoute les voyelles) comme l’hébreu. Sa grammaire repose sur des bases de la grammaire allemande et son vocabulaire se compose d’éléments de haut moyen allemand (80 %) et sémitiques (10 % d’hébreu et d’araméen), de langues romanes et slaves et son développement commence en Lotharingie en 1250. Le yiddish est une expérience du plurilinguisme et de l’écart à une langue. C’est une métaphore d’une ouverture sur l’inconscient dont le Witz, le mot d’esprit ancré dans le Midrash (mode de lecture talmudique qui relie des passages et des versets différents pour élaborer de nouveaux récits), est un modèle que l’on peut retrouver dans d’autres contextes linguistiques où la parole du sujet ne coïncide pas avec une langue.

Octobre 2018

Œdipe aux îles Borromées

« Absalon, Absalon! » de William Faulkner

Baveno (Italie)

12 et 13 octobre 2018

« J’étais présente les 12 et 13 octobre 2018 à Baveno au colloque autour de “Absalon, Absalon !” de William Faulkner, organisé par Serge Sabinus et Œdipe le Salon. Nous avons abordé avec le médecin Enrico Finale un cas clinique de grossesse anorexique et le rapport de la langue impossible des ancêtres dans le cadre de la réflexion sur l’oeuvre Faulkner. »

Je te demande de refuser ce que je t’offre parce que ce n’est pas ça » Et c’est autour de cette proposition de Lacan qu’il est possible de lire cet extraordinaire et dense roman. Le sens qui cherche à fuir puis se rassemble dans le roman dans une densité sombre et sublime sera mis à l’épreuve des variations borroméennes telles que Lacan les a proposées dans son dernier enseignement. C’est ainsi au plus près des Iles Borromées qu’auront lieu nos journées de travail.

Serge Sabinus, 16 avril 20188

Mars 2018

Les enfants de la nuit, un film de François Lévy Kuentz et Franck Eskenazi

Centre Medem, Paris

25 mars 2018

Présentation : Edith Apelbaum

Le film Les enfants de la nuit (France 3, 2015) de François Lévy Kuentz et Franck Eskenazi est construit à travers six témoignages : trois hommes et trois femmes. Pour la première fois la première génération d’enfants de rescapés y fait entendre sa parole.

Le film pose la question de la construction psychique de cette première génération et, au-delà, celle de la possibilité d’un équilibre psychique pour les enfants issus des différents effondrements de l’humain.

Le film ouvre aussi des questions fondamentales à propos de la technique cinématographique. A côté des corps des témoins qui parlent en français de ce dont on ne leur a pas parlé, il y a celui des pantins, représentant des corps sans corps, de la loque. Rupture des corps. Rupture de la langue. L’utilisation des pantins tend à vouloir représenter l’irreprésentable, mais ouvre sur la question de l’inaudible peut-être encore davantage.

Ce film est un événement de parole, et après la projection du documentaire (50 minutes) nous prendrons le temps de la faire circuler avec l’auditoire. Des témoins du film seront présents.

François Lévy-Kuentz est le co-réalisateur du film. Sa filmographie, très riche, compte de nombreuses monographies sur l’art et le cinéma.

Octobre 2017

Shrink shrink

Prendre soin, faire du soin

Soirée psychanalyse

Centre Medem, Paris

19 octobre 2017

François Ardeven, Alessandra Berghino, Max Kohn, Jean-Oscar Makasso, tous les quatre à leur façon et avec leur style, évoqueront l’apport de la pratique et de l’écoute psychanalytique dans le soin des migrants et dans l’approche de cultures très éloignées de celle de Freud.

Quels invariants, s’il y en a, de la Shoah au désastre actuel des migrations forcées ? Quelle est la position de l’analyste quand on s’adresse à l’humain en détresse, au bébé dans l’autre, et quand c’est le bébé qui est mis en fonction d’analyste ? Max Kohn parle souvent dans son travail du docteur Bébé.

Seront évoqués entre autres les travaux de Georges Devereux et l’expérience clinique des uns et des autres.

Juin 2017

Rêve et psychanalyse

Festival des cultures juives

Mairie du 4e arrondissement, Paris

Organisé par Alessandra Berghino

et Max Kohn à Paris

« Alessandra Berghino et Max Kohn, tous deux psychanalystes, seront présents au festival des cultures juives, le 19 juin à 17h30 à la mairie du 4ème arrondissement de Paris. Ils y discuteront sur le thème du rêve et de la psychanalyse. »

Qui un matin en se réveillant d’une nuit pleine de rêves n’a pas cherché la signification de cette autre vie vécue dans le silence de ses draps ? Qui ne s’est pas interrogé sur le pourquoi de cette drôle d’impression ressentie après un rêve « prémonitoire » et/ou peuple d’êtres chers morts, vivants, de personnages connus ou inconnus ? Et que dire de ces « rêves d’empêchement » où l’on veut appeler mais où on est sans voix ; où on veut courir mais où, comme paralyse, on reste immobile, lesté au sol avec des chaussures de plomb ?

Des millions de rêves traversent nos existences et de tout temps l’homme a cherche a pénétrer leurs secrets. Si, pour les anciens, ces rêves étaient des « avertissements » divins, ils ont depuis Sigmund Freud « changé de statut », puisque pour l’inventeur de la psychanalyse, chaque rêve est le produit de pulsions sexuelles. Évidemment c’est un peu court… mais pour le néophyte, cela donne au moins une indication… le rêve a un sens ! Reste a trouver lequel.

Septembre 2016

Destins des traumatismes

Effondrement du maternant d’une langue : une expérience clinique

Espace analytique, Paris

10 septembre 2016

Séminaire d’été organisé par Gorana Bulat-Manenti, Anahit Dasseux, Max Kohn, Marie Terral-Vidal

Les travaux de Freud et de ses élèves sur les traumatismes de guerre ont contribué de manière décisive à l’élaboration et à l’avancement de la psychanalyse. La place du fantasme suite au traumatisme subjectif – entrée dans le langage qui nous précède – ainsi que la question des traumatismes objectifs, évènements dont la violence dépasse les capacités du sujet à en absorber les effets, sont dans la clinique interrogés dans un continuel va et vient « subjectif-objectif », surtout lorsqu’un fait fort trouve sa coïncidence avec le fantasme inconscient qui assure le rapport à la réalité dans la structure.

Quelles sont les possibilités dans le travail analytique de réinstaurer la dynamique imaginaire coincée dans un trauma dont une part reste méconnue par le conscient ? Refusant de donner une réponse toute prête à cette question nous procéderons cas par cas : c’est dans les méandres de chaque histoire de vie, de chaque discours singulier que l’énigme des différents traumatismes et leur relation avec ce qui reste refoulé, inconscient, sera examinée.

Juillet 2016

Faire famille

Dislocation des ancêtres, dislocation des langues

Séminaire annuel d’étude juive

Avon, Seine-et-Marne

3 juillet 2016

Avec Max Kohn

À partir des témoignages en yiddish faits pour SBS Radio Yiddish en Australie et d’autres témoignages, dans des entretiens cliniques faits avec des femmes africaines dans un centre maternel par Max Kohn, il faut entendre une langue maternelle disloquée.

Pourquoi écouter le yiddish des survivants ? Comment notre écoute doit-elle être pudique, sans que nous soyons sûrs de déjà nous connaître. L’autre arrive avec les mythes de son collectif, mais aussi avec ses mythes familiaux. Se posent alors les questions de la place des morts et des vivants et des confusions entre les deux. Comment le sujet s’y situe-t-il ?

Alessandra Berghino et Max Kohn, psychanalystes

2013

« Un enfant veut mourir, problème de confusion des langues dans ma clinique »

Dialogue sur le texte de Louis Wolfson, Le schizo et les langues.

Université de Lausanne dans le cadre du SIERPP, échanges inter-universitaires Europe-Paris Diderot

2011

Congrès international de Venise « Venise et le rêve »

Intervention sur « La Tempête, de Giorgione. Le rêve d’un commanditaire »

Avril 2005

Les enfants de la Shoah, la transmission silencieuse de la douleur

Cycle de conférences « Au 21e siècle, cultivons la paix ! » organisé par Soka Gakkai France

Centre culturel Paris-Opéra

28 avril 2005

Alessandra Berghino pose d’emblée une démarche inductive : elle part de cas de patients pour en dégager des lignes de force, afin d’engager le débat et susciter notre réflexion, faire résonner le silence.

2000

« Seule une mémoire vivante tient l’homme en état de parole »,

Collège International de Philosophie, Paris

Séminaire Précarité et exclusion, élément pour une éthique de la représentation, dirigé par Maria Letitzia Cravetto

Mai 1998

« Les mitzvoth, une architecture éthico-philosophique »

Lutherian European Commission, Paris

Séminaire dirigé par le pasteur Chavannes